悩むママ

悩むママ子供には絵本の読み聞かせが大事って聞くから、その手の本を探していたら『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』って本を見つけた。気になるタイトルだけど、どんな本だろう?読んだ方がいいのか知りたい。

子供には絵本の読み聞かせが大事って聞くから、その手の本を探していたら『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』って本を見つけた。気になるタイトルだけど、どんな本だろう?読んだ方がいいのか知りたい。

…という方向けの記事です。

書店の「読み聞かせ」「幼児教育」コーナーに並んでいましたよ。

早速読み終えた感想は、まさに帯に書いているとおり。

知育知育というけれど、実は、絵本そのものが最高の知育教材かもしれない。

というわけで、自分への備忘録含め以下をまとめます。

- どんな人が書いたか(著者)

- そもそもどんな本か(内容や要約や感想)

- どんな人にオススメの本か

それではいきましょう💨

『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』の基本情報

著者・出版社・出版日など

| タイトル | 将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる! |

| 著者 | 松永 暢史 |

| 出版社 | すばる舎 |

| 出版日 | 2014/12/16 |

著者:松永 暢史さんのプロフィール

Amazonの著者紹介の欄を要約すると以下のとおり。

他の書籍『男の子を伸ばす母親は、ここが違う!』『男の子は10歳になったら育て方を変えなさい!』などでご存知の方もいるかもしれません。

- 慶應大文学部哲学科卒、教育環境設定コンサルタント

- 教育や学習の悩みに答える教育相談事務所V-net(ブイネット)を主宰

- 『男の子を伸ばす母親は、ここが違う! 』(扶桑社)が30万部のベストセラーに

商品説明

次のとおりでして、やや長いですが引用しますね。

東大生の多くが幼少期、絵本の読み聞かせをたくさんしてもらっていた――。

Amazon商品説明欄より

読解力は学力の基盤であり、それを培うのが読書。地頭が作られる10歳くらいまでに、どれだけの本を読んだか。読んでもらったか。幼少期の読書体験がその後の学力に大きく影響を及ぼす。効果的な読み聞かせの方法、どういう本が良いのか、どうしたら子どもが本好きになるのか。また、本を読むことがどれだけ国語力ひいては学力全体を伸ばすことになるのか…。

「受験のプロ」として、読書の大切さをおりにふれ力説する著者が、具体的に解説します。

〈読むだけで頭が良くなる〉厳選本145冊も紹介!

「受験のプロ」を謳う著者が書いただけあって、「読書」と「受験」との関連性について触れられていますよ♪

『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』の感想

強く印象に残ったパートを3つご紹介しましょう。

重宝する60冊超の絵本リスト

まず、60冊超の絵本リストがありがたいです。

なぜなら、おすすめ絵本の情報は非常に限られているから、ですね。

実際、世の絵本リストは、「くもんのすいせん図書」か「書籍『子どもを本好きにする10の秘訣』の絵本リスト」くらいしかないですからね。

その点、以下の3段階で、おすすめの絵本計60冊超の紹介はとても貴重です 🙂

- 2歳から

- 3・4歳から

- 5・6歳から

参考にさせていただきます!

読書時間が1日に30分以上ある小学生は3人に1人

個人的に最も驚いたポイントです。

引用してご紹介しましょう。

最近は、学校の「朝活」効果もあり、まったく本を読まないという子は減ってきていますが、学校外で日常的に読書している子はどれだけいるでしょうか。

文部科学省・平成24年度全国学力・学習状況調査

統計によれば、読書時間が1日に30分以上ある小学生は3人に1人、1時間以上ある子は6人に1人となっています。

この内容をみて、あなたはどう思いましたか?

ぼくはこう思いました。

え、「読書時間が1日に30分以上ある小学生は3人に1人」もいるの?

今、我が家の9歳と7歳の子供たちは1日に30分も本を読んでいないわけですが、果たして大丈夫でしょうか笑

気になって、ネットでもう少し調べたらこんなデータも出てきました。

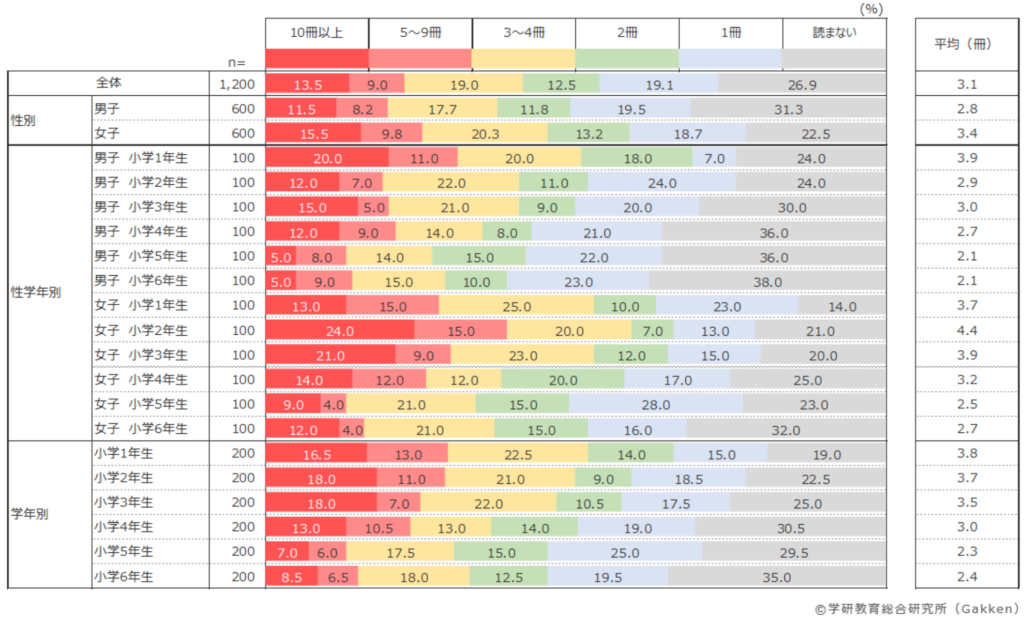

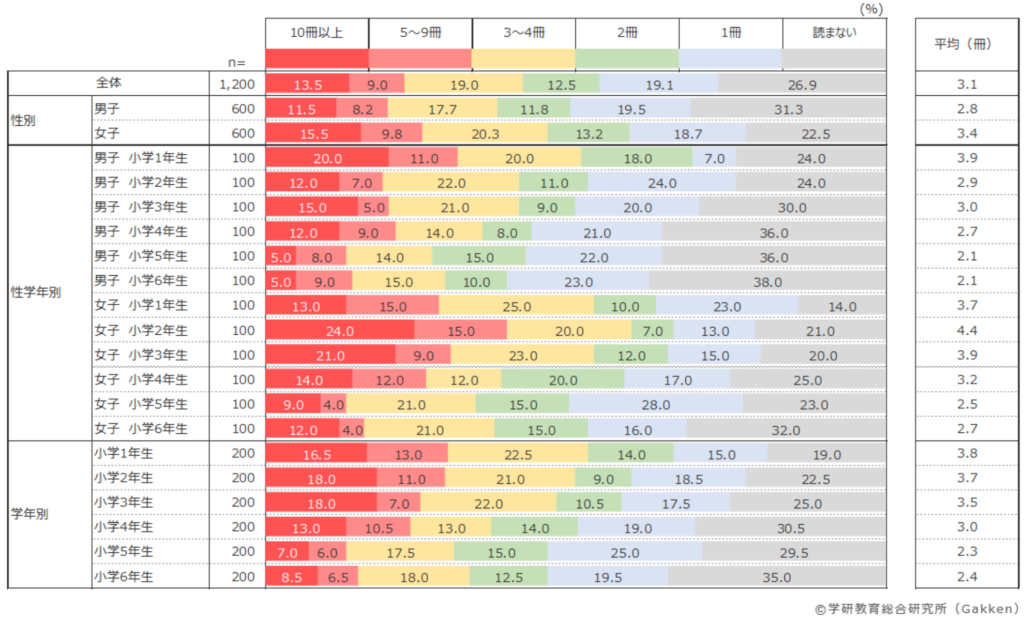

小学生の読書量は平均3.1冊/月 ※出典:学研教育総合研究所/小学生白書

画像を引用しますと以下です。

そして、驚くべきことに学年別に一番本を読んでいるのが小学1年生という事実(!)

学年別に見ると、最も多いのは小学1年生の3.8冊で、学年が上がるにつれて読書冊数は減少傾向にある。

3年生になると1か月に1冊も「読まない」子どもが4人に1人になる。

読書時間が減少する要因について、高学年においては塾や習い事に通う子どもが増えたり、低学年・中学年に比べて授業時間が増えたりするなど、読書の時間が取りづらくなることや、30年前に比べてYouTubeの視聴など新たな娯楽が出てきたこともあろう。

自分も小学生のころは読書が嫌いだった派で何も言えない笑

「とんだたぬきだね」の意味がわからない子

これは「受験のプロ」を謳う著者だからこそ書ける内容でしょう。

少し長いですが、引用してご紹介します。

ある超難関私立中学の国語の試験で、問題文中で登場人物が発した「たっつあんもとんだたぬきだね」という言葉の意味を説明させる問題が出たことがあります。

正解はもちろん、「一見、善良そうに見えて人をだますこと」ですが、以前、この問題の意味がまったくわからない生徒がいました。たぬきが人を化かすということを知らないのです。

どういうことか。

『カチカチ山』などをはじめとする昔話や民話に親しんでいれば「たぬきが人を化かす」の意味を教養として知る。

それが受験にも役立つよ、というお話です。

いや、確かに「とんだたぬきだね」はたくさん読書してないとピンとこない話かも。

『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』はこんな人に読んでほしい

言うまでもないでしょう。

子供にアタマ良くなって欲しいとお考えの親御さんです。

どちらかというと、やや受験を意識した本だと思っていて。

少し肩の力を抜いた本をお探しなら「『子どもを本好きにする10の秘訣』の感想まとめ」の記事がオススメですよ。

子育て本はいくつか記事を書いていますので、ぜひご参考ください^^

今回は以上です。

ほんだらのー!